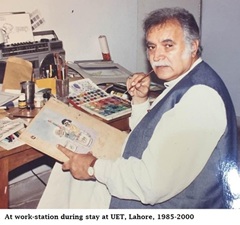

艺术评论:拉姆赞·贾夫里的《痛苦与爱的模式》

作家: 尼姆拉·汗 - 发表于: 2025年05月12日 | ENG (English)

鲁斯塔姆·贾汉·沙维

最近的一个显示在Chawkandi美术馆艺术家拉姆战略合作协议。相结合他的培训,传统的微型绘画有现代的主题和视觉语言发表评论上的二元性的痛苦、损失、美容和耐力。 通过他的工作,战略合作协议。试图兑现自己的文化遗产作为一个成员,哈扎拉人社区,同时给予的声音的暴力和压迫,受到他和他的亲人和复原能力,让他们去。

战略合作协议。的多种多样的技能显示,在一系列的工作重新建立一个数莫卧儿王朝的微型人像从沙贾汗和明托册提供贾汉吉尔,Shah Jahan,Akbar和成员自己的法院。 错综复杂的细节,原来的hashiyas被替换为深蓝色的泼金和画是配对作为双联画的灵感,或许交谈过的叙述和跨时间。 只有微妙背景的变化,从原来的工作,这一系列成为一个更大的recontextualization,接触后元素的自aggrandization,贪婪的背叛和操纵的真相,通过这些权力。

虽然在这些工作都是纯理,这是他的混合媒体件和书涵盖了其中的火花更多的利益,探索专题的痛苦和损失通过一个参与实质性和程序。 织物、衣服和薄纱是用来表示的二元性的存在和存、伤害和治疗,压迫和复原能力。 该过程中的层次上wasli,以及随后撕裂和欺诈,成为相互矛盾的行为舒适和不适。

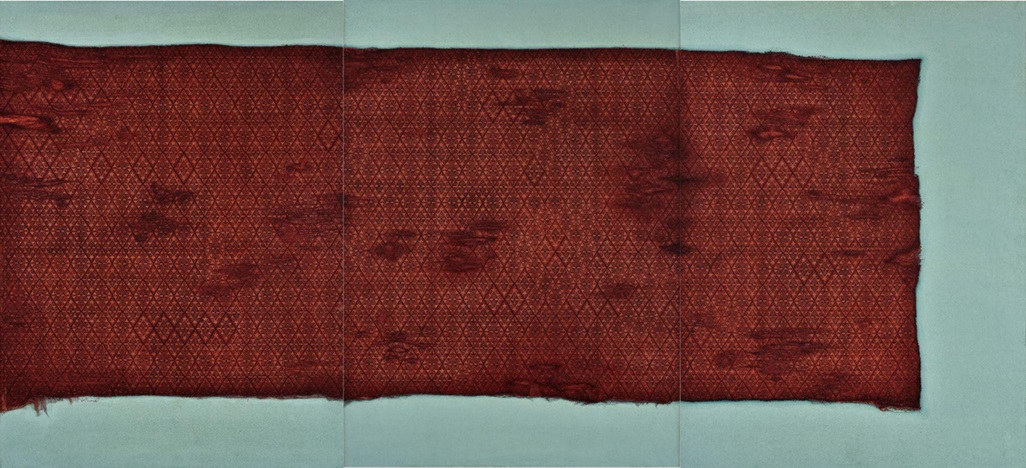

在"美丽的痛苦(三)"条薄纱是分层的跨张wasli和形成的服装,几乎像一个保护层掩盖痕迹的失去了生命。 微妙的薄纱织模式成为象征性的脆弱性的人的生命、和柔和的色彩注册成为一个沉闷的疼痛,中断通过暴力手势然后将这些绘成色彩鲜艳的衣服。 这些行为作为纪念品的离开了,使他们的幽灵存在明显和创造之间的紧张局势的可见和隐藏的、现在和不存在。 美赋予意义的痛苦,成为一个变革法》,允许两者共存和提供方式力量,希望,复原能力和耐力。

超过这一工作,布进一步涂过Qab Tumar模式的一个传统的哈扎拉人的主题发现在衣物、帽子和家纺织品束缚这叙述历史和经验的这种边缘化的社区。 它成为一个统一的线在展示作为标记的个人和集体身份,接地存在的整个人民和他们的遗产。 看到大规模的工作"撕下来说话",渲染暴力的红色,它拥有重量的集体记忆,悲剧和损失。

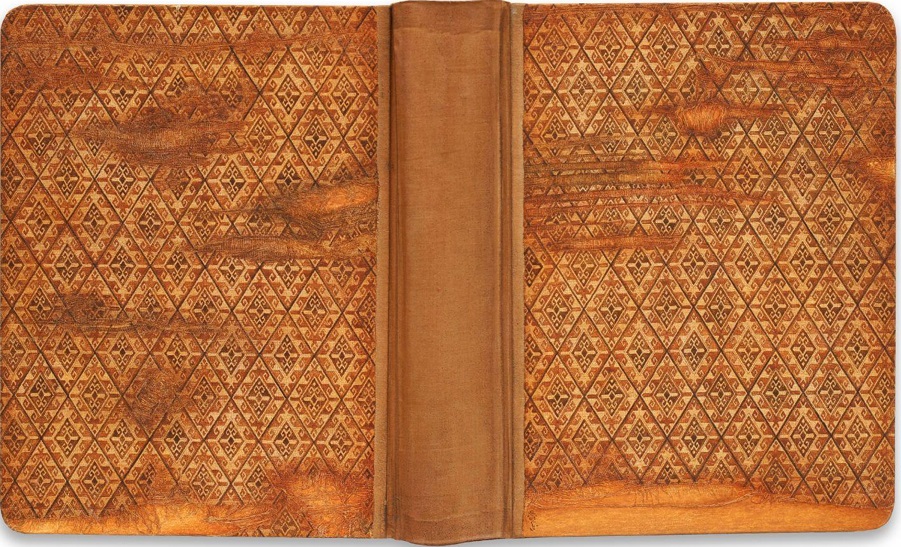

该书涵盖一系列建立额外的层的评注重叠代表性的影像的模式。 这些设备的书涵盖本身成为一个象征,用于存档和保存文化遗产,以及创造一种文化遗产的元素通过讲故事、知识建设和纪念. 这里的艺术家显示他的技能,在订的技术、装饰的脊柱与技术的照明,和其他行为之间的桥梁的传统和现代世界。 显示奠定了平等翘书在玻璃情况下,观察者的经验,这些工作作为微型手稿在一个博物馆,进一步创建一种承见证的历史。

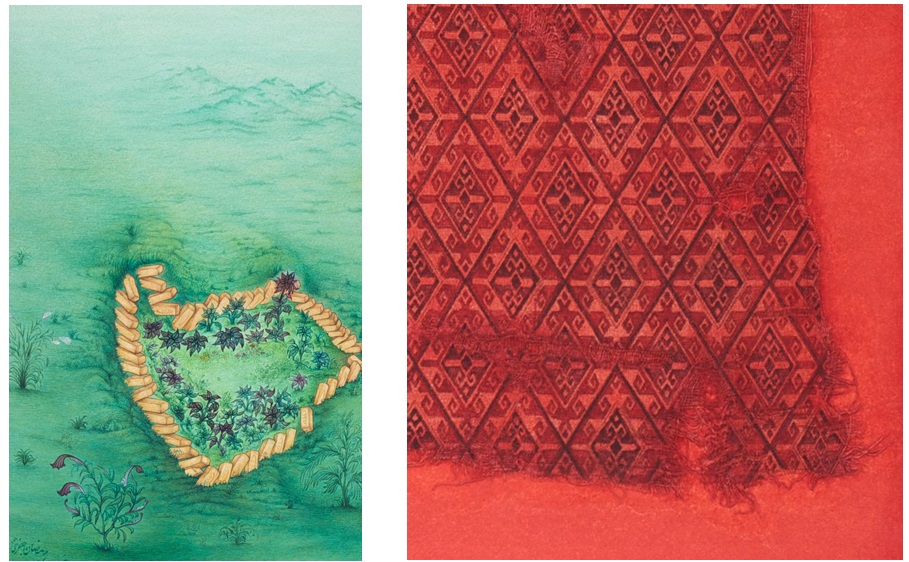

在"Rustaam-e-贾汉Shavi"的系列图像的战士姆传统的微型风格的代表坚决反对域的哈扎拉吉模式,象征的力量和尊严,联叙述的战争和恐怖的跨越时间。 他是典型的英雄图,给人希望要的人,暗指的持久需要一个救世主。 然而,在当代的背景下,一个可能将此解释为也许不是一个孤独的战士,但是有弹性的精神的人民,站在面对逆境,以保障他们的权利和未来。

在"脊柱的记忆"的Qab Tumar的图案出现在庄严的棕色和褐色,像残存的衰落的存储器。 在这里甚至脊椎的这本书是普通的和穿的,很像的图案的涵盖,如果腐烂了多年的磨损。 它的出现作为一个遗迹遗忘的过去,伤口没有愈合,揭露作为见证他们的悲惨历史。

在工作"Ghuncha Haye Husn-e-够",但是,这些创伤的历史纪念代替,作为脊柱的展开,象征中心的图像花园里的花Husn-e-够开花。 这是一个脆弱而又有弹性的比喻迷失的灵魂,限制在一个边界的砖头。 这个宁静观形成鲜明对比的痛苦撕裂的血红色的Qab Tumar模式,它侧翼上的任何一方,转型的痛苦变成永恒之美的记忆和纪念。

因此,一个分层的叙述是拼凑在一起工作以二进制文件的痛苦和美丽,死亡和耐力,过去和现、保存和损失。 历史是探讨通过透镜的前,和新的历史是通过形成集体记忆,结合在一起,通过该法的身体、情感和智力愈合。 因此,工作给我们留下与希望的曙光,不尽管创伤,但通过积极参与。 通过创建和保持空间的损失、悲痛处理和铺平了道路,以恢复。